Nat. Commun. | 通过可控自由基扩散实现几何不敏感的变形即走液晶弹性体致动器

今天与大家分享一篇发表在Nature Communications上的文章,标题是“通过可控自由基扩散实现几何不敏感的变形即走液晶弹性体致动器”。本文的通讯作者为浙江大学谢涛教授和郑宁教授。

软体驱动器因轻量化、小型化与易用性能实现更丰富的运动形式,正被广泛用于生物医学、传感与环境探测。其中,液晶弹性体(LCE)以响应快、应变大而突出,其驱动行为由几何设计与液晶基元取向共同决定,后者是获得可逆驱动的关键。机械拉伸因通用与简单而常用,但通常需要取向固定机制。两步固化中,热固化需加热至各向同性相并持续夹持,限制复杂构型;光固化可利用软弹性无夹具定形,却受遮光位点限制。其他手段如动态键交换、结晶与溶剂蒸发亦有潜力,但多需在相变温度之上编程,而即便室温动态交换,也存在“固定速度和完全度”与“热驱动稳定性”的权衡。因此,开发一种简单且普适的液晶基元取向编程方法,既要能实现几何多样性又能保证LCE驱动稳定性,仍是一项挑战。

基于此,提出一条温和且可按需固定取向的策略至关重要,目前报道的大多数研究利用多数LCE合成后残留的丙烯酸酯基团,通过进一步自由基交联来锁定取向。关键在于能否于室温产生自由基且不破坏网络、不过度溶胀,在本研究中发现将LCE浸入过硫酸铵(APS)水溶液可在室温产生可渗透LCE的自由基,同时LCE的疏水性抑制水致溶胀,保持已变形结构。经处理的LCE兼具高稳定性与可逆驱动能力,适用范围广,具备复杂驱动器个性化与规模化制造的潜力。

图1.通过自由基扩散实现的液晶弹性体取向与驱动。(a)传统取向固定方法:如图所示,光固化法中几何结构会产生阴影区域,导致该区域无法实现取向固定。(b)本研究通过受控自由基扩散实现取向固定的流程。(c)液晶基元取向机制的网络示意图。(d)丙烯酸酯自由基聚合的化学反应结构式。(e)可用的液晶弹性体组成。

基于自由基扩散的取向固定绕开了传统光/热方法的瓶颈:光照在阴影区失效、热处理需持续外力(图1a)。本研究利用自由基的无限制扩散,先将已固化的LCE薄膜裁剪并折叠成目标3D形状(如由“星形”折成“鹤”),再浸入10wt%APS水溶液,溶液中生成的硫酸根自由基可无障碍渗透LCE网络(图1b、c),引发残余丙烯酸酯的进一步自由基交联,从而同时锁定形状与取向(图1d)。处理后,LCE保持折叠构型,并在变形区域呈现可逆驱动。

可用的LCE前驱体如图1e所示,多种液晶单体/扩链剂/交联剂体系均可通过热诱导迈克尔加成或光引发自由基聚合,无需精确组成与聚合度控制,只要聚合后留有少量丙烯酸酯即可实现后续固定(无丙烯酸酯则不可固定)。本研究所采用的模型体系为RM82、EDDET和PETMP(巯基/丙烯酸酯摩尔比为1:1,PETMP质量分数为20wt%),三乙胺催化热固化得到的LCE在水中溶胀仅1.6wt%,即使长期浸泡形状亦几乎不变,这使得基于APS的室温水相处理后既不溶胀又能高效固定取向。

图2.自由基扩散和反应机理。(a)自由基扩散监测过程示意图。指示剂一旦与铁离子接触,即引发凝胶颜色由橙变紫。(b)自由基扩散结果。(c)加入APS溶液前后LCE前驱体的变化。该前驱体由1gRM82与等摩尔EDDET溶于1gN,N-二甲基甲酰胺组成。(d、e)LCE薄膜在APS溶液中浸泡前后的FTIR光谱。所有比例尺均为1cm。

为验证硫酸根自由基能穿透LCE,本研究设计了一种如图2a所示的基于LCE薄膜(0.6mm)的监测体系,含有二甲酚橙钠盐(XO)和Fe²⁺的丙烯酰胺水凝胶指示层,表面滴加APS溶液。自由基自上而下扩散,与指示层中的Fe²⁺反应生成Fe³⁺,触发XO由橙色转为紫色:在15℃、90%湿度条件下,16h出现淡紫斑,24h加深,证实自由基可贯穿LCE网络(图2b)。

随后,为进一步证实其可交联丙烯酸酯,本研究在RM82/EDDET前驱体中滴加APS后1min即发生凝胶化(图2c),经APS浸泡24h,FTIR中811cm⁻¹(C-H弯曲)与1637cm⁻¹(C=C伸缩)峰几乎消失(图2d、e),且随时间双键含量持续下降。此外,DSC显示自由基的扩散对相变温度影响甚微,力学上模量略升(交联度提高)。在确认自由基可扩散并交联丙烯酸酯基团后,进一步研究得到其扩散动力学符合菲克定律,扩散时间与厚度平方成正比,表观扩散系数为1.41×10⁻⁴m²·s⁻¹。

图3.液晶弹性体的驱动性能。(a)APS溶液与去离子水中LCE的对比结果。(b)LCE样品在加热-冷却循环中的驱动行为。(c)取向编程前后的WAXD图样。(d)经取向的LCE的偏光显微照片。(e)驱动应变与APS浓度及浸泡时间的关系。(f)驱动应变随交联剂含量和浸泡时间的变化。(g)残余丙烯酸酯含量对驱动应变的影响。(h)驱动应变与浸泡时间的依赖关系。(i)驱动应变与预拉伸应变的关系。图h和i所用样品的EDDET:PETMP摩尔比为4:1,丙烯酸酯与巯基摩尔比保持1:1。所有误差棒表示标准差(n=3)。

经单向预拉伸120%的LCE薄膜在4wt%APS溶液中浸泡24h后,可获得约110%的可逆驱动应变,而去离子水对照无驱动,证明可逆驱动源于APS自由基诱导交联(图3a)。化学交联网络赋予材料高达140℃的热稳定性与优良循环保持,在140℃连续老化72h仅由106%降至100%,常温存放近一年性能几乎不变(图3b)。在图3c和图3d的结构表征显示,初始各向同性的WAXD均匀环在拉伸-浸泡后转为两个明显的衍射弧,偏光显微图亦与预拉伸方向一致,表明形成取向有序结构。

以20mm×4mm×0.6mm、100%预拉伸样片为基准,驱动应变随浸泡时间增长而上升并趋于平台,APS浓度越低达到同等应变所需时间越长,浓度高于24%时因分解产氧导致固定效率下降并出现气泡,综合确定4wt%为最佳,且其轻微氧化性不损害LCE性能(图3e)。此外,网络组成与残余丙烯酸酯含量同样关键:最佳PETMP与EDDET的摩尔比1:4,且丙烯酸酯/巯基摩尔比固定为1:1(图3f)。当丙烯酸酯略过量(1:0.9)时1h即达最大应变,继续提高虽固定更快但过度交联抑制驱动(图3g)。延长浸泡时间和提高预拉伸均可提升最终应变,优化样品浸泡1h即可实现约100%驱动,在多种水溶性自由基引发剂对比中APS表现最佳(图3h、i)。

图4.液晶弹性体三维结构的制备与取向编程。(a)DLP 3D打印装置及LCE树脂配方。(b)3D打印章鱼结构的取向编程示意及其驱动行为。(c)3D打印LCE实物及其可逆驱动效果,所有样品均浸泡24h。(d)通过模压成型制备3D结构,箭头表示拉伸方向,浸泡时间24h。(e)利用压印技术形成可逆可视图案,浸泡4h,LCE膜厚0.6mm。所有比例尺为1cm。

基于自由基扩散的取向编程,可在复杂三维结构中按需赋予LCE驱动能力。相比直写式(DIW),数字光处理(DLP)打印成型更快且精度更高,但因前驱体多在各向同性状态下固化,需后续取向处理(如结晶诱导或溶剂蒸发)才能获得驱动,而化学交联的稳定性又显著优于这些方法。因此,如图4a所示,本研究选用常见光固化前驱体进行DLP打印,虽与本工作同为自由基聚合,但两者互不干扰,经取向编程后,复杂3D模型呈现稳定的热响应可逆驱动(图4b、c)。

除DLP外,热固化LCE亦可通过模压获得3D结构,如“鳄鱼”“海星”等先模压成型后再取向编程即可驱动(图4d)。压印可在薄膜上定制任意可视图案:加压引起局部厚度变化并诱导取向,经固定后图案可在可见/不可见间可逆切换,且可把精细图案压到折叠形成的3D宏观结构上,实现不同尺度形变的独立控制(图4e)。

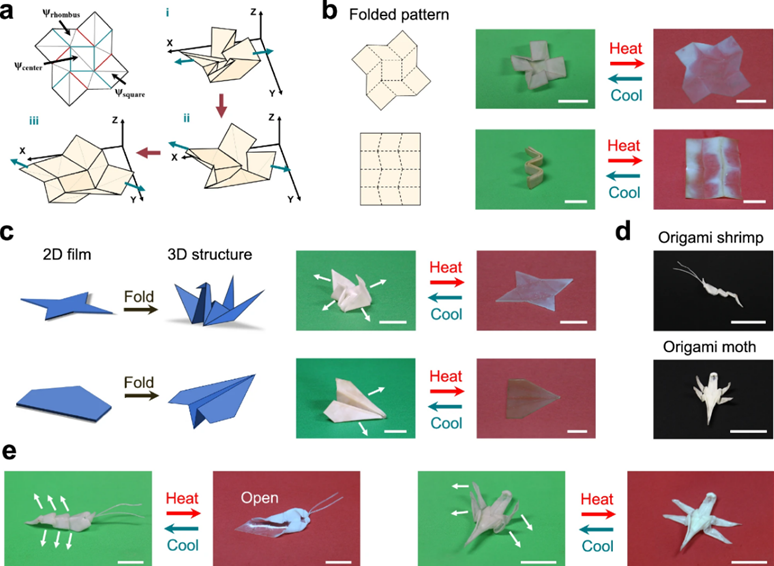

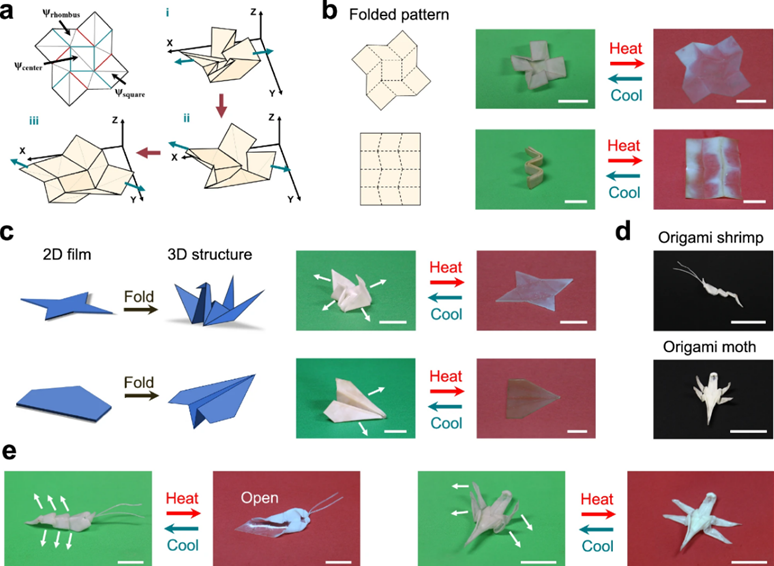

图5.LCE折纸。(a)由正方形与菱形面板构成的方形扭转折纸的折叠/展开过程。(b)多种折纸图案的设计及其驱动行为。(c)折纸“鹤”与“飞机”在二维与三维之间可逆转换的示例。(d)经多次折叠得到的折纸LCE“虾”和“蛾”。(e)折纸“虾”与“蛾”在三维与三维之间可逆转换的示例;图c、e中的白色箭头表示其驱动方向。所有比例尺均为1cm。

折纸兼具艺术与工程价值,已广泛用于结构设计、可折叠建筑、医疗器械与软体机器人等领域。将LCE薄膜用作折纸材料可赋予三维结构可逆驱动潜力,但早期做法依赖动态化学键交换,需加热或光照完成取向,因而限制了复杂形状的制备(图1a)。本研究所用LCE能在室温下轻松折叠/揉捏且几乎无回弹,显著简化了折纸LCE的制备流程。

以四重旋转对称的方形扭转为例(图5a),其折痕由交替的正方形与菱形面板构成,内部折痕均为山/谷折,几何自由度理论为零,实际通过折痕外区域的弯曲获得额外自由度而实现折叠。能量分析得弯曲-折痕能量比kb/kc=0.6,当kb/kc≤1时折叠构型稳定并可消除循环滞后,证明LCE与该图案高度兼容。经取向固定后,按方形扭转图案折叠LCE在加热-冷却间实现可逆伸缩驱动(图5b)。

除可展开结构外,图5c还展示了经典纸艺折纸:折纸鹤和飞机在高于向列-各向同性转变温度时展开为二维,冷却后可逆恢复三维。基于自由基扩散的取向固定可在任意折痕处锁定取向,多次折叠制得虾、蛾等形状,因折纸互锁与热传导效应,可在加热时发生局部形变,实现3D和3D的可逆转换,超出现有编程手段的能力范围(图5d、e)。

综上所述,这项研究提出一种在水相中利用自由基扩散诱导化学交联来编程液晶弹性体的机制:可有效固定液晶基元取向并赋予大且稳定的驱动应变,同时保持宏观结构完整,借助局部外力可实现区域化、定制化取向图案,从而获得空间可控的驱动行为。该方法对几何形状不敏感,能与模塑、压印和DLP 3D打印无缝集成,构建复杂三维结构。LCE的软弹性又使其可像折纸一样折叠为可展开/可收拢形状,理论上通过调控自由基扩散动力学或设计异质网络可进一步提升驱动复杂度。在规模化生产中可用更环保的H₂O₂替代APS,并需精确控制浸泡时间与引发剂浓度并实时补加以保证一致性。该策略适用于大多数丙烯酸酯LCE体系,为驱动器与软体机器人的大规模可编程制造提供了通用路线。

文字:周慧

审核:叶曦翀

参考文献:DOI:10.1038/s41467-025-62883-8

https://doi.org/10.1038/s41467-025-62883-8