Nature | 高极性熵钙钛矿氧化物中的巨电卡效应

今天与大家分享一篇发表在Nature上的文章,标题是“高极性熵钙钛矿氧化物中的巨电卡效应”。本文的通讯作者为上海交通大学机械与动力工程学院的钱小石教授。

在极性凝聚态物质中观测到的电卡效应(ECE),为环保型制冷与空调技术提供了极具前景的固态解决方案,同时正在开发的多种创新应用也展现出广阔前景。最新进展表明,固态有机与无机铁电材料均可实现高效的电卡制冷,可适用于局部化、可穿戴以及即时制冷场景——这是传统制冷技术或其他替代技术难以实现的。铁电材料(包括陶瓷和聚合物)因其强极化能力,已成为极具潜力的固态制冷剂,展现出卓越性能:性能系数超过10,温跨(Tspan)大于20°C,总制冷功率突破4.2w。

铁电陶瓷因具备适中导热性、强外场极化响应,成为电卡工质的理想候选材料。其中,钽钪酸铅(PbSc0.5Ta0.5O3,PST)在宽温域内展现出显著电卡效应(29MVm-1电场下ΔT=5K)。然而,开发能在更低电场下产生更强电卡效应的氧化物仍迫在眉睫,这对提升制冷功率和系统可靠性至关重要。

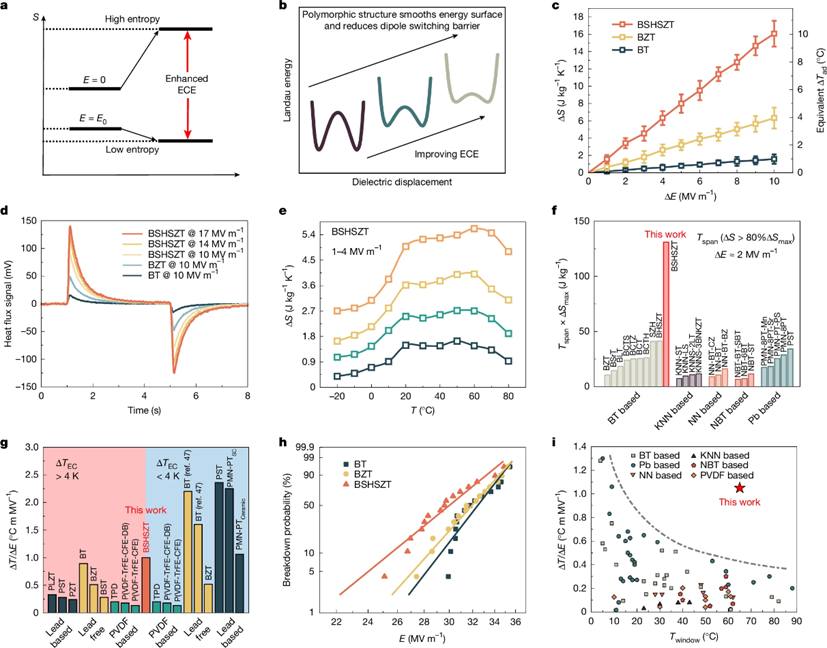

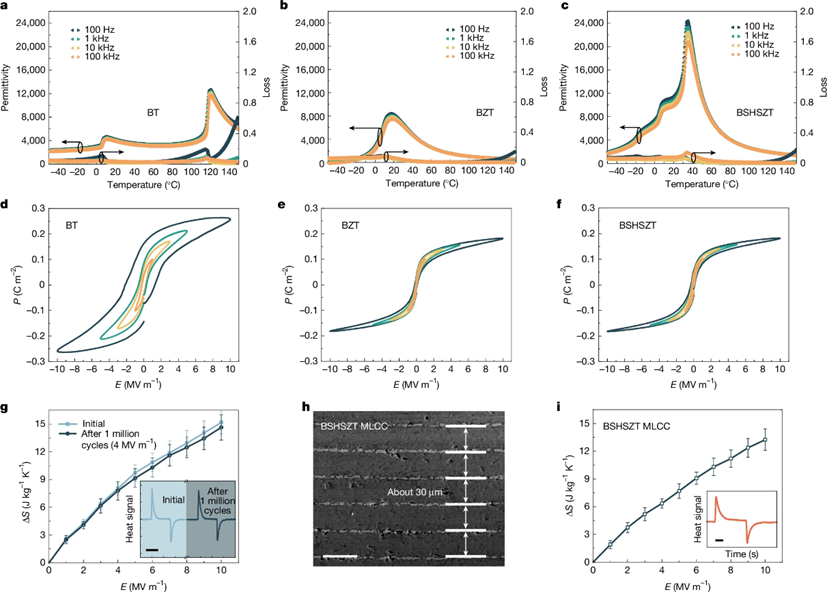

图1、a.增强电卡效应的原理:在E=E0(E0为施加场强)调控降低低熵态,在E=0调控提升高熵态b.高极化熵(HPE)设计:通过平坦化能势面实现多形态极性态共存c.BT、BZT和BSHSZT的电卡熵变随施加电场变化关系。BSHSZT在10MVm-1电场下获得15Jkg-1K-1熵变,较未取代BT和BZT显著提升(n≥3,数据点表示均值,误差棒为标准差)d.BT、BZT和BSHSZT在不同电场下记录的代表性热通量信号e.BSHSZT在不同施加电场下电卡熵变的温度依赖性f.已报道的BT基、KNN基、NN基、NBT基及Pb基电卡材料制冷容量(Tspan×ΔSmax)对比(材料命名参照文献元素符号首字母,如B=Ba,Z=Zr,T=Ti)g.BSHSZT与现有文献电卡材料的电卡强度(ΔT/ΔE)对比h.厚度100μm、电极重叠面积12.57mm2的BSHSZT电击穿特性i.现有文献与本研究的电卡强度及工作温窗对比(PVDF:聚偏氟乙烯;Twindow为材料电卡熵变>80%最大值的温度跨度)(注:因样品形态和非标准化测试方法差异,f、g、i数据仅供参照,非竞争性数值对比;c、d内部对比对评估三种陶瓷性能具重要价值)

电卡效应本质是电场诱导的极化熵变。根据玻尔兹曼熵方程S=kB∑ilnΩi(kB为玻尔兹曼常数,Ωi表示材料中第i个微观单元的可能状态数),系统宏观平衡态的极化熵由材料内所有极化实体的微观状态数Ωi决定。此处极化实体指可独立响应电场的基元极化结构单元(如电畴、纳米区域、团簇及其界面),Ωi代表第i个极化实体的取向简并度。极化熵表征系统微观极化结构的无序度:高密度、高取向简并度的强无序态对应高极化熵(HPE)特性。因此提升材料电卡效应的有效策略是调控零场极化熵(图1a)并降低偶极翻转能垒(图1b)。借鉴电卡聚合物的研究经验,本文提出通过多元素离子取代优化钙钛矿氧化物电卡效应的HPE策略,同步增强极化无序性与极化态电调控能力。改性体系在零场下呈现更小极化团簇(即极化实体总数增加)及各团簇可能取向增多,大幅提升材料微观极化态总数,从而增加系统极化熵。

高熵策略(如高构型熵)已被证实可有效调控陶瓷的力学、介电、磁学及电催化等性能。广泛研究的高构型熵材料具有强局部化学无序性,通常通过合成多元素等摩尔固溶体实现。相较而言,HPE方法聚焦于极化结构熵(而非原子构型)及其电调控性——高度无序的固溶体未必呈现高电卡效应。为实现易翻转的极化无序态,多元素取代策略常采用非等摩尔设计,并需精细调控以在窄温域内引入多重相变。但迄今尚未有高熵策略显著提升陶瓷电卡效应的报道。

本研究为探索高熵效应对电卡效应的影响,选用钛酸钡(BaTiO3)并在钙钛矿结构的A、B位进行多元素取代。通过成分调控实现室温附近的相变,优选出最佳组分(Ba0.8Sr0.2)(Hf0.025Sn0.025Zr0.025Ti0.925)O3(BSHSZT)。

在10MVm-1电场作用下,BSHSZT陶瓷室温下实现ΔS=15.0 Jkg-1K-1的熵变(相当于绝热温变ΔTad≈10k)。在相同条件下,其电卡效应较未取代材料显著提升:较BaZr₀.₂Ti₀.₈O₃(BZT)和BaTiO₃(BT)分别提高2.5倍和10倍(图1c,d)。

此外,BSHSZT陶瓷具备良好温度稳定性,在室温附近宽温域内保持高效电卡效应(图1e)。评估制冷材料理论性能时,制冷容量(Tspan×ΔSmax,ΔSmax为最大电卡熵变)是关键指标。相较于其他电卡材料,BSHSZT在Tspan与ΔSmax上的双重突破彰显其器件化应用潜力(图1f)。电卡强度(ΔT/ΔE,ΔE为驱动电卡效应的外加电场强度)被广泛用于衡量极化熵对电场的响应能力。先前研究表明电卡材料可实现高电卡强度,但这些材料在高场下易发生早发性击穿或电卡饱和。值得注意的是,BSHSZT在高场(甚至超过10 MVm-1)下仍保持高电卡强度。图1g对比了代表性电卡材料的电卡强度,含钡基陶瓷、含铅陶瓷及聚偏氟乙烯基聚合物。BSHSZT在有效电卡制冷条件下还表现出优异击穿韧性(图1h)。

传统铁电体的峰值电卡强度常出现在铁电-顺电相变温度附近。而BSHSZT在超过60°C的温域内保持超高电卡强度(图1i)。这种在宽电场-温度范围内维持高电卡强度的现象,表明BSHSZT存在延缓电卡饱和的新熵变机制,促使高场下持续释放电卡效应。为探究HPE陶瓷的电卡增强机制,作者对其进行了深入结构分析。

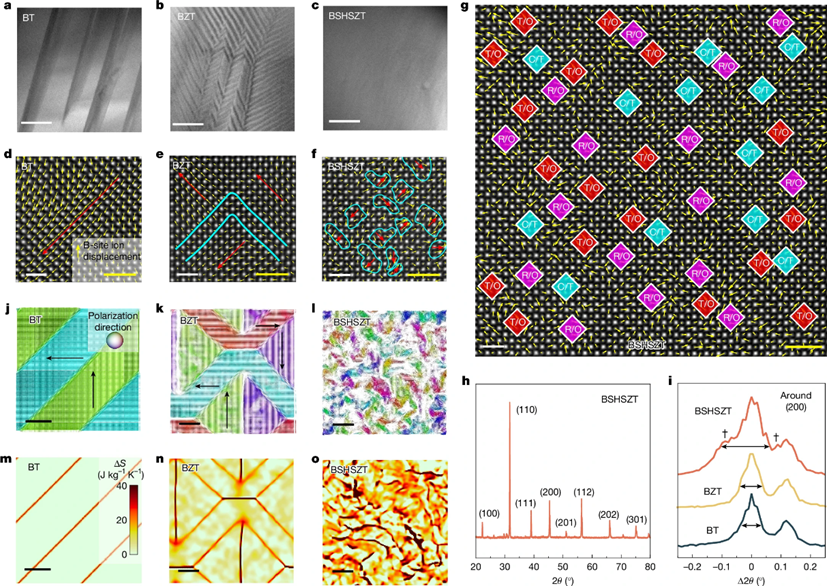

图2、a-c.BT(a)、BZT(b)和BSHSZT(c)的畴结构TEM图像,标尺:500nm d-f.BT(d)、BZT(e)和BSHSZT(f)的STEM图像:局部B位离子位移(黄色箭头,黄色标尺50pm),极性区域或团簇(红色箭头表示极化方向,青色线表示边界。白色标尺:1nm;黄色标尺:50pm)g.BSHSZT中共存的多形态极性态:局部B位离子位移(黄色箭头),黄色标尺50pm,局部四方/正交(T/O)、菱方/正交(R/O)和立方/四方(C/T)态标注(彩色菱形)。白色标尺:1nm h.BSHSZT的X射线衍射图谱i.BSHSZT、BZT和BT在(200)峰附近的X射线衍射谱比对(峰值位置对齐)。†标记BSHSZT相较于BZT和BT的新增弱峰。双箭头表示峰宽j-l.相场模拟的室温条件下零电场BT(j)、BZT(k)和BSHSZT(l)极化构型(j、k图中黑箭头示各电畴极化方向。标尺:50nm (j);10nm(k,l))m-o.BT(m)、BZT(n)和BSHSZT(o)对应的极化熵分布(标尺:50nm (m);10nm (n,o))

作者利用透射电子显微镜(TEM)对BT、BZT及BSHSZT的亚微米畴结构进行表征(图2a-c)。BT与BZT陶瓷均呈现典型的铁电条带状畴结构,畴壁清晰可辨。值得注意的是,由于化学复杂性更高,BZT畴尺寸(平均约50nm)显著小于BT(约200nm)。而BSHSZT的TEM图像显示其畴结构特征消失,呈现粗糙织构,表明规则铁电畴已分解为尺寸显著减小的极化团簇。

通过扫描透射电子显微镜(STEM)在原子分辨率下绘制偶极矩分布(图2d-f),进一步研究了畴结构演变。STEM结果再次证实:从BT到BZT再到BSHSZT,随着单元素及多元素取代的进行,畴尺寸急剧减小。尤其BSHSZT中涌现出大量小于2nm的微小极化团簇(相当于1-5个晶胞)。STEM图像还显示纳米团簇间存在多种局域极性相(四方、正交、菱方)与非极性相(立方)(图2g)。这表明纳米尺度极化态具有高度自由度,其受局域取代离子主导,导致晶格强无序化。

X射线衍射图谱证实BSHSZT具有赝立方钙钛矿结构,显示典型钙钛矿特征峰(图2h)。但与BT、BZT相比,BSHSZT呈现显著峰宽化及部分峰分裂现象。以(200)峰附近为例(图2i),BSHSZT的衍射谱整体展宽,并出现若干微弱新峰。这表明多种结构态共存,各态数量相当但晶格畸变各异。该发现与STEM结果一致,进一步验证了这种高极化熵(HPE)陶瓷包含多相共存的高度无序特性。

为探究HPE设计对极化熵及电卡效应的影响,作者开展相场模拟以可视化BT、BZT及BSHSZT的纳米级极化构型与熵分布。模拟表明:组分不均性在原子尺度扰动HPE陶瓷畴结构形成,导致结构异质性增加。这些发现说明引入组分不均性首先会减小畴尺寸(这与实验中BT→BZT的Ti位Zr取代效应一致);当不均性进一步增强时,铁电畴将分解为约2nm的极化团簇(BSHSZT实验中Ba位Sr取代及Ti位Hf/Sn/Zr共取代形成全面组分不均性,与此现象吻合)(图2j-l)。

相场模型揭示:化学复杂性不仅使极化畴碎片化为纳米团簇,更诱导出具有多取向的正交/菱方极性纳米团簇。如此丰富的局域极化态使BSHSZT内极化熵大幅增加——界面处因连接多形态极化相而呈现最高局域极化熵(图2m-o)。模拟还表明:极化纳米团簇尺寸减小与界面超细分布共同降低了高-低熵态间的能垒。因此,模拟结果支持了BSHSZT在较高电场下电卡强度显著高于BT/BZT的实验现象。

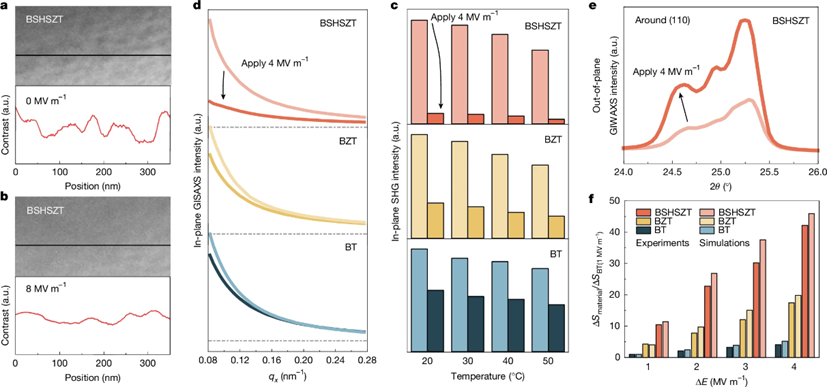

图3、a,b.顶部:电场0MVm-1 (a)和8MVm-1(b)下BSHSZT的TEM表征结构变化。底部:TEM图像沿黑线的对比度空间变化c.零电场和4MVm-1施加电场下BSHSZT、BZT和BT的面内SHG信号d.零施加场和4MVm-1施加电场下BT、BZT和BSHSZT的面内GISAXS谱e.零施加场和4MVm-1施加电场下BSHSZT在(110)峰附近的面外GIWAXS谱f.实验与相场模拟的BT、BZT和BSHSZT在不同电场下的增强熵变(以1MVm-1下BT熵变为基准比较。ΔSmaterials:材料电卡熵变;△SBT(1MVm-1):1MVm-1电场下BT电卡熵变)

为验证相场模拟,作者考察了HPE陶瓷在外加电场下的结构响应,并与BT/BZT对比。BSHSZT的TEM图像(图3a,b)显示其动态结构演化:零场时(E=0)呈弥散分布的精细极化纳米团簇(TEM中表现为粗糙织构);施加电场后,离散团簇融合为连贯区域,织构趋于平滑,表明初始高熵结构可通过电场调控轻松转为有序态。

光学二次谐波(SHG)信号进一步证实BSHSZT的极化翻转倾向(图3c)。当施加4MVm-1面外电场时,BT/BZT/HPE陶瓷的面内SHG信号均减弱,表明极化方向由面内转向面外的普遍现象。但BSHSZT的SHG衰减幅度(>90%)远超BT(约40%)和BZT(约70%),对应更强的电场调控能力。

通过掠入射小角X射线散射(GISAXS)测试发现:4 MVm-1电场下三种材料的面内散射信号均减弱(图3d),这对应于纳米结构态数量减少的相变过程——极化重构中部分精细纳米团簇消失。BSHSZT的面内GISAXS信号电场响应远强于BZT/BT,表明HPE陶瓷中极化序的电场调控能力增强,与相场模拟一致。

采用面外掠入射广角X射线散射(GIWAXS)研究BSHSZT的电场诱导晶体结构转变。以(110)峰附近为例:2θ≈24.6°处(d≈0.289nm,θ为布拉格角,d为晶面间距)GIWAXS信号强度增加,表明外场驱动畴生长(图3e)。面外方向晶轴因偶极取向排列而膨胀,导致衍射峰向低角度移动。尤为关键的是:原本宽化的衍射峰锐化,标志多态共存的无序结构向有序结构转变。

相场模拟进一步验证HPE陶瓷极化熵的电场响应增强。理论计算显示BSHSZT在电场驱动下可实现零场极化构型的显著转变,其熵降幅度达BZT的2.5倍、BT的10倍(图3f)。

图4、a-c.三种电卡陶瓷BT(a)、BZT(b)、BSHSZT(c)的介电特性(上图:介电常数;下图:损耗因子)d-f.三种电卡陶瓷BT(d)、BZT(e)、BSHSZT(f)的P-E回线g.BSHSZT经百万次充放电循环(1Hz)前后的电卡熵变(n≥3)。插图:充放电循环前后由热通量传感器记录的典型电卡热信号(标尺:5s)h.BSHSZTMLCC的截面扫描电镜图像(标尺:50μm)i.基于热通量法测量的BSHSZTMLCC电卡熵变(n≥3)。插图:热通量传感器记录的典型电卡热信号(标尺:2s)

作者进一步研究单元素/多元素取代对电卡陶瓷介电性能的影响。BT在-50°C至150°C温区内呈现三个相结构及两个介电常数峰(图4a)。当BT中Ti被Zr取代后,尖锐介电峰转变为宽温域弥散峰,标志扩散相变出现。BZT的温变介电行为类似弛豫铁电体,相变温度Tm约20°C(图4b)。与BT相同,BSHSZT呈现两个清晰相变(与BZT截然不同),但其铁电-顺电相变温度从约120°C降至约40°C(图4c)。介电峰位置与温变电卡效应峰值相关(图1e)。由于畴破碎为纳米团簇降低了极性与非极性相间能垒,BSHSZT介电常数显著提高(图4c中>24,000)。

虽然BT展现强铁电性(图4d),但BZT与BSHSZT均呈现细长电滞回线(P-E环),且最大极化值相当(图4e,f)。通过减小极化实体尺寸,BSHSZT在维持相似最大极化强度的同时容纳了大量独立极化实体(亚纳米团簇及界面),使得基元极化实体的取向简并度Ω成为增强电卡效应的关键因素。

得益于高电卡强度,HPE陶瓷可在低驱动电压下工作,有望提升电卡热泵系统稳定性。BSHSZT在典型工况(4 MVm-1,1Hz)下熵变超7.5 Jkg-1K-1(对应ΔTad≈5k),经百万次充放电循环后电卡性能衰减不足3%(图4g),展现出卓越可靠性。

为充分发挥块体电卡陶瓷潜力,必须降低驱动电压。通过成熟的多层陶瓷电容器(MLCC)技术(截面SEM如图4h所示),可使材料在低电压下产生显著电卡效应。直接热通量测试证实MLCC与块体陶瓷在相同电场下具有一致的电卡强度(图4i),表明HPE陶瓷及其衍生MLCC在固态电卡制冷领域前景广阔。

文字:丁聪

审核:叶曦翀

参考文献:DOI: 10.1038/s41586-025-08768-8

https://www.nature.com/articles/s41586-025-08768-8