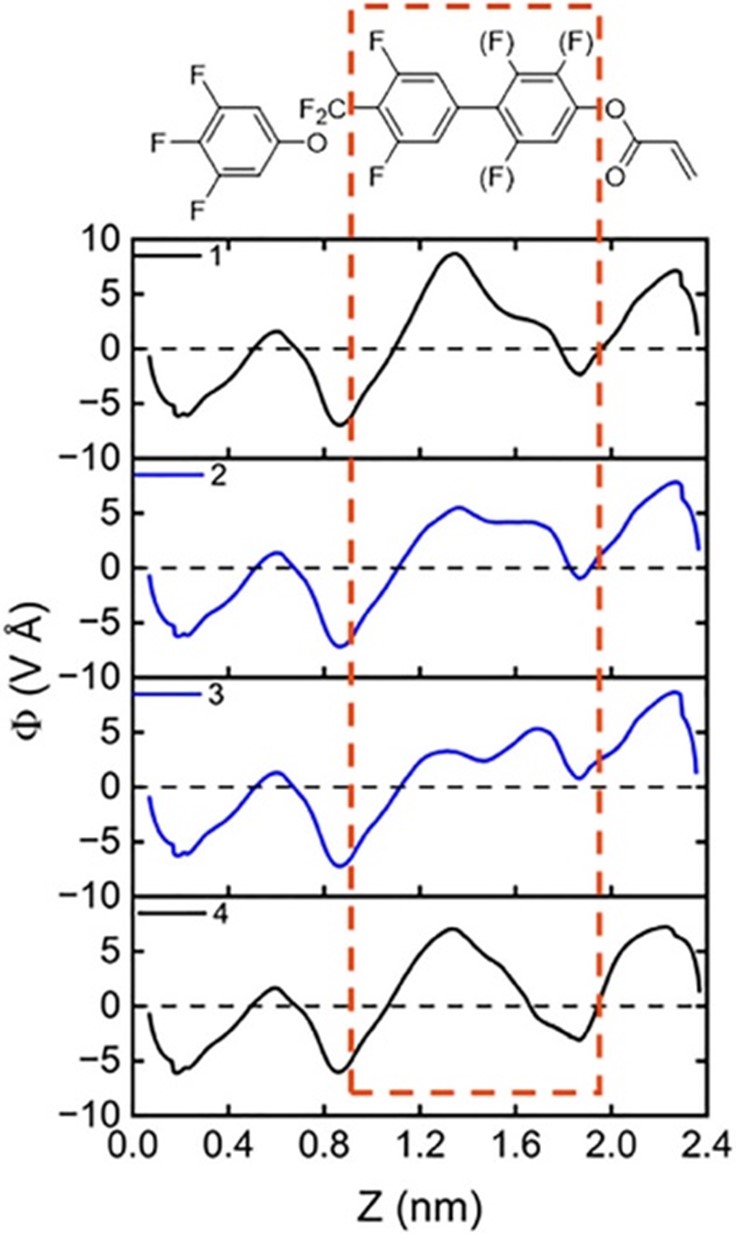

Small | 反应性流体铁电体:通往下一代铁电液晶聚合物网络的门户

今天与大家分享一篇发表在Small上的文章,标题是“反应性流体铁电体:通往下一代铁电液晶聚合物网络的门户”。本文的通讯作者为英国利兹大学化学学院的Calum J Gibb教授。

反应性介晶(RMs)是一种功能性材料,能显示液晶(LC)介晶相,并且带有反应性基团,从而能够形成具有液晶有序性的聚合物、弹性体和网络结构。铁电向列相(NF)是近期的发现,它结合了向列相的有序取向性和流动性,以及其组成分子近乎完美的平行极化有序性,因其潜在应用而引起了广泛的兴趣。将NF相整合到网络结构中,将能进一步扩大其应用范围。虽然在大分子NF材料方面已有一些工作,但具有固有NF有序性的聚合物网络迄今尚未见报道。为了获得具有固有NF有序性的网络,一种能呈现NF相的RM将是理想的选择。

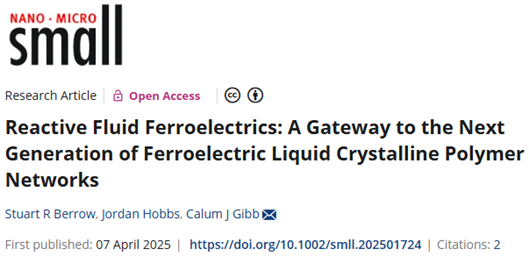

由于对NF相的研究在很大程度上仍处于起步阶段,目前已知能促进NF相形成的化学结构类型很少。4-(二氟(3,4,5-三氟苯氧基)甲基)-1,1’-联苯)是存在于多种呈现NF介晶相材料中的一个常见分子片段。因此,作者选择将其作为RMs的基本单元,将具有不同氟取代模式的联苯单元变体与简单的丙烯酸酯单元偶联,得到了四种反应性材料1-4。首先通过差示扫描量热法(DSC)和偏光显微镜(POM)检测了1-4的相变性质,其相行为总结于(表1)中。

表1、分子1–4的相变温度及其相关的焓变[方括号内]。其纵向分子偶极矩(µ/D)(基于DFT:B3LYP-GD3BJ/cc-pVTZ理论)列于左栏。并记录了降温过程中的结晶温度

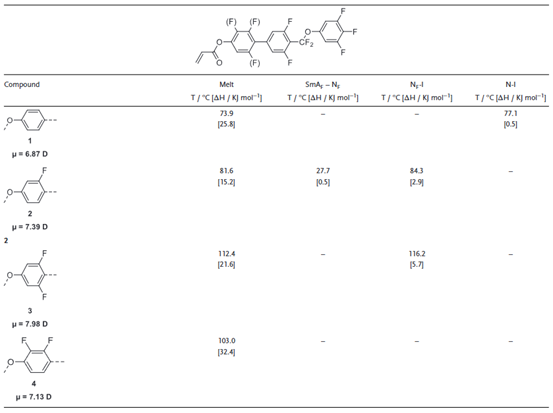

在所制备的四种RM中,1表现出简单的非极性向列相(N)行为,2和3呈现互变NF相,而4是非介晶性的。在未经处理的玻璃片之间用POM观察时,通过观察到含有2点和4点毛刷奇点的纹影织构,并且在机械应力下会闪烁,从而确认了1的常规N相——这是非极性N相的典型特征。对于2和3,从各向同性(I)相冷却时,可见NF相以小液滴形式形成(图1a[左]),这是NF相的典型特征。进一步冷却导致液滴聚并成带状织构,这也是NF相的特征(图1a[中])。2可以实现较大程度的过冷,NF相可在超过60°C的温度范围内稳定存在,之后进一步相变为块状镶嵌织构(图1a[右]),这通常与近晶A铁电相(SmAF)相关。由于测量过程中样品结晶,尝试通过X射线散射确认此相变的努力未能成功,因此此处对SmAF相的归属是暂定的。3显示的过冷程度明显较小,仅在116—100°C范围内呈现NF相。通过电流响应测量(图1c)证实了NF相内的铁电有序性,并观察到了一个单一的极化反转峰,以及一个与离子流相关的较小的第二峰。

图1、(a)2的偏光显微镜(POM)照片,分别描绘了[左]I-NF相变(NF相从液滴形成),[中]NF相的带状织构,以及[右]与SmAF相相关的块状镶嵌结构。图片分别在84°C、50°C和25°C下,于无取向层的薄LC盒中拍摄;b)2的DSC热分析图,显示了升温和降温曲线;c)2在NF相中(80°C,100Hz)测得的电流响应曲线。

由于NF相的发现时间较短,关于NF相的分子起源仍在探索中,因此尽管1–4的化学结构非常相似,却难以合理解释它们截然不同的相行为。最初,NF相是在具有非常大的纵向分子偶极矩(µ~11D)的分子中观察到的,因此有人认为这是形成该相的必要条件。随后的研究发现了具有较小偶极矩(~7-8D)却呈现极性介晶相(特别是近晶相材料)的例子,这表明偶极矩下限远低于最初的推测,或者µ的绝对值并非形成极性液晶相的唯一决定因素。研究表明,对于偶极球体,系统最低能量并非发生于相邻分子平行取向的情况,因此似乎存在某种对极性有序分子的额外贡献。值得注意的是,1–4都拥有相对较低的µ值(表1),然而2和3都呈现NF相。特别令人感兴趣的是2,它在DFT:B3LYP-GD3BJ/cc-pVTZ理论水平上计算得到的偶极矩为7.39D,是迄今报道的所有铁电向列介晶中最低的。

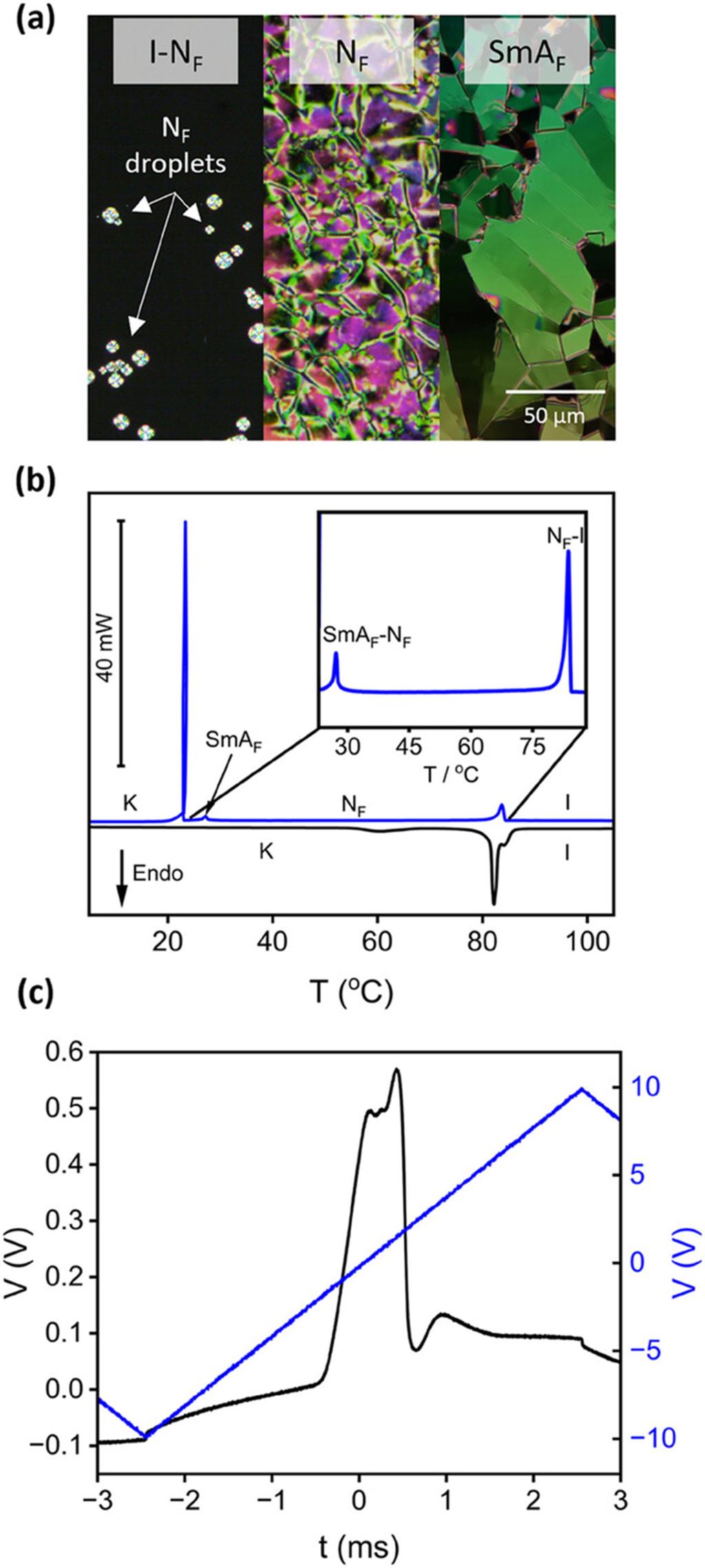

图2、为1–4计算的一维纵向电荷密度波(B3LYP-GD3BJ/cc-pVTZ理论)。2和3电荷密度波更规则的振荡结构意味着三维静电势(ESP)表面更均匀的空间分布,从而导致观察到NF相

Madhusudana提出,沿分子长轴的特定振荡电荷分布可以使分子采取平行取向(即打破反演对称性)。这减弱了在常规非极性N相中存在的反平行构象倾向。该模型已被应用并证明适用于原型铁电向列介晶,如RM734和DIO,目前正通过计算DFT研究进行完善并应用于其他结构类型,使静电势可视化(ESP)。研究表明,该模型的另一个要素是电荷密度在三维空间上具有良好的均匀性。通过对1-4应用类似的计算驱动方法,可以将ESP可视化为分子长度的函数(图2)。对于呈现NF相的2和3,电荷密度在联苯结构(图2中橙色框突出显示)上几乎呈正弦振荡,且振幅变化很小。对于1和4,这些振荡的振幅则更为显著,缺乏2和3所观察到的清晰振荡结构。这些观察结果与先前的研究一致,并且至少在经验上强化了正在形成的观点:即一维ESP分布中的正弦结构是观测到NF相的优良电荷结构。

NF RMs的一个明显应用方向是NF相的聚合物稳定化。尽管NF相具有巨大的应用潜力,但目前的材料受到诸如温度范围窄、化学稳定性差以及这些材料在低温下易结晶等因素的限制。NF相的聚合物稳定化将是克服这些缺点并提高材料在器件应用中效能的有用工具。

目前关于NF相稳定化的工作报告了与网络结构的相容性差,通常导致可聚合组分与不可聚合组分的相分离。这些网络通常完全由非介晶材料组成,或由非介晶材料和具有极低偶极矩的对称性RMs组合而成。就先前研究的RMs而言,它们沿其分子长轴对称,因此具有可忽略的纵向偶极矩。因此可以很容易地想象,它们可忽略的极性会导致其与铁电向列介晶等高极性材料发生不利的相互作用。之前的报告并未为观察到的相容性差提供解释。然而,这很可能是极性介晶相与非极性介晶相混合导致不良结果。此外,大量的非介晶组分会导致相分离,这可能是由于烷基链和芳香单元发生分离所致。虽然使用蓝相网络和光学各向同性聚合物稳定材料取得了一些成功,但目前尚未见关于NF相聚合物稳定化的报道。如果网络中含有呈现NF相的重复单元,将有两个优势:首先,NF分子在混合物中表现出的理想混合行为将缓解亲和力差的问题;其次,形成极性网络的一个关键因素很可能是在极性相中进行聚合。添加非NF RM会导致NF相变温度显著降低,从而无法在NF相中进行聚合。而使用NF RM则完全可以避免这种情况。

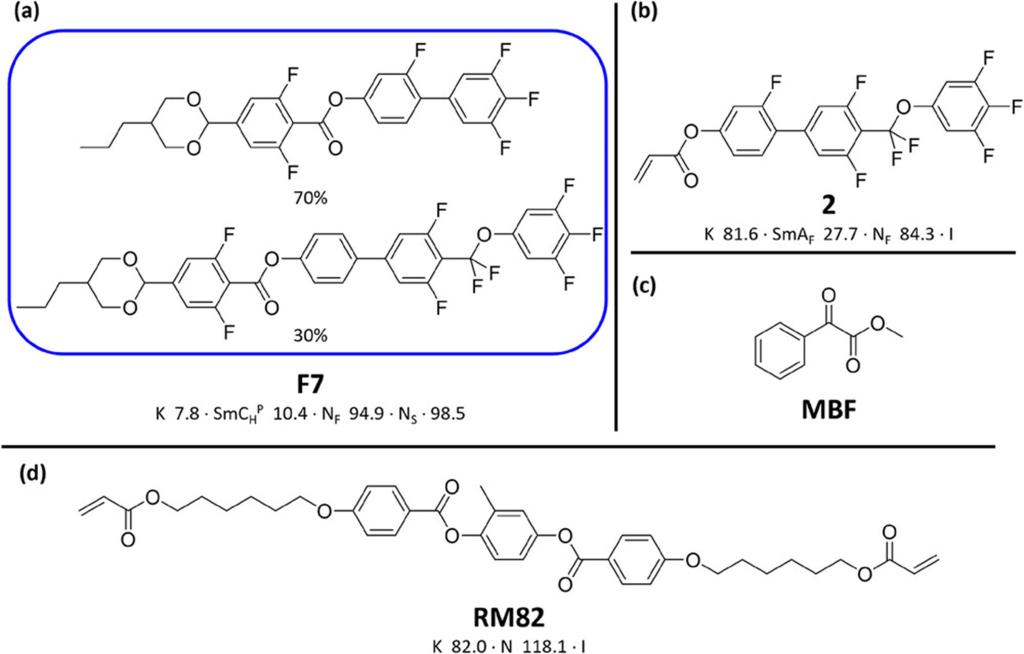

图3、a)室温铁电向列相混合物F7,b)NF RM2(本工作报道),c)光引发剂苯甲酰甲酸甲酯(MBF),以及d)用于配制混合物PS1-4的交联剂RM82的化学结构及其相变温度

作者计划使简单的非反应性混合物F7(图3a)的相行为稳定。F7是两种极性材料的简单二元混合物,在室温至95°C范围内呈现NF相,之后转变为展曲向列相(NS)(一种反铁电向列相,有时也称为NX、NAF或SmZA)。值得注意的是,F7的两种组分都含有2,5-二取代的1,3-二氧六环片段,已知该片段在高温下会发生异构化,导致相变温度降低。因此,含有F7的混合物仅加热至最高120°C,以减轻因异构化导致的相变温度变化。作者制备了一系列混合物,其中含有不同量的2(图3b)、光引发剂MBF(图3c)和市售交联剂RM82(图3d),并确保F7和MBF的浓度首先保持恒定(表2;PS1-PS4)。在聚合之前,使用与材料1-4相同的物理表征技术检测每种混合物,确认每种混合物均呈现NF相(图4a-c)。对于PS3和PS4,与NF相相关的相变温度相比F7急剧下降,这是由于非极性RM82量的增加预期会破坏极性有序。

表2、聚合物稳定化混合物PS1-4的组成,以及聚合前后晶体-铁电向列相(K-NF)和铁电向列相-反铁电向列相(NF-Ns)相变的相变温度

图4、a)PS1-4的DSC热分析图(聚合前),b)PS2在40°C下的POM照片(聚合前),c)PS2在NF相中聚合前(30°C, 100Hz)测得的电流响应曲线。d)PS1-4的DSC热分析图(聚合后),e)PS3的POM照片(聚合后),f)PS3在NF相中聚合后(30°C, 100Hz)测得的电流响应曲线

在紫外光(365nm, 2.5Wcm-2, 20min)下聚合后,所有四种混合物都保留了NF相,并且观察到PS2-4的NF相温度稳定性有所提高,而PS1中NF相的相变温度与未固化样品相当(表2,图4d)。这是由于该混合物中RM82的浓度较低,表明稳定化需要最低程度的交联。所有混合物在聚合后都保留了NF相的特征带状织构(图4e),表明这种聚合物稳定化混合物并不妨碍NF织构分离成不同极化方向的畴。聚合后的材料需要更强的电场才能实现切换(图4f),这可能是由于弹性形变能增加所致,其原因可能是已聚合的网络产生了更强的极性锚定,或是所得网络结构施加了其他限制。

在NF相中稳定化程度最大的是PS4,这是一种不含2的混合物。初步看来,似乎并不需要NF RM就能成功稳定NF相。然而,与NF相变相关的一级峰的显著展宽(图4)以及样品在重新加热时的冷结晶都证明,由于极性介晶相与非极性介晶相混合不相容而发生了显著的相分离。尽管根据TNF-NS的升高来判断,PS2和PS3的稳定化程度低于PS4,但它们的相分离程度明显更小。虽然在混合物中加入NF RM降低了稳定化的效果,但其存在显然是有益的,它增强了网络与基质之间的相容性。这导致NF相的工作温度范围更宽,因此加入2总体上是有利的。

为了进一步评估NF相稳定化水平,制备了另外两种混合物(PS5和PS6)。这些混合物含有与PS3相同量的交联剂(5wt.%),但所含2的量不同,从而产生具有不同交联密度的网络。在这三种混合物中,交联密度最高的PS6显示出最大程度的稳定化,这与作者对PS1-PS4的发现一致;然而,虽然PS5的交联密度低于PS3,但它显示出更大程度的稳定化。这可能表明,在达到足够的交联密度后,提高网络相容性的效果可能超过增加交联密度的效果,说明NF相聚合物稳定化的复杂性。虽然一般来说,交联密度较高的网络稳定化效果最好,但作者已证明,目前市售的交联剂应用于NF基质时容易发生相分离。掺入具有NF特性的RMs可改善网络与基质的相容性,显然对材料整体有益,并且在某些情况下似乎能增强稳定化效果。

综上所述,作者报道了首次合成出本征呈现NF相的反应性介晶材料,作者称之为NF RMs。然后,作者通过聚合物稳定化基质F7展示了这类新型功能材料的潜在应用案例。当与少量交联剂(RM82)和光引发剂(MBF)混合时,作者成功实现了NF基质的稳定化,将有效的NF相范围从75°C提高到120°C。通过使用本征铁电的RMs,有助于缓解先前尝试构建网络结构时遇到的相分离问题。

文字 丁聪

审核 叶曦翀

参考文献:DOI: 10.1002/smll.202501724

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smll.202501724