Nat. Commun. |全色圆偏振光自旋探测

今天与大家分享一篇发表在Nature Communications上的文章,标题是“全色圆偏振光自旋探测”。本文的通讯作者为华中科技大学邵明教授。

圆偏振光(CPL)检测对于诸如光通信、偏振成像、量子计算和信息传感等众多先进应用至关重要。传统的CPL检测需要在常规探测器(如Si和InGaAs等)上附加四分之一波片(QWP)和线性偏振片等额外光学元件,这使得器件结构变得复杂,不利于集成。作为一种有前景的替代方案,手性半导体材料凭借其固有的不对称结构能够直接检测右旋和左旋CPL,从而极大地简化了器件设计。

在众多手性材料中,手性低维钙钛矿因其在圆偏振光检测和自旋电子学方面的潜力而备受关注。由于手性有机配体向卤化铅八面体框架的手性传递,手性低维钙钛矿表现出圆二色性(CD),从而实现圆偏振光吸收和光电流的差异。尽管取得了这些进展,但手性钙钛矿在实现全色圆偏振响应、理解圆偏振光检测的基本机制以及解决光电流不对称因子(gcurrent)与光电性能之间的权衡方面仍存在若干关键挑战。首先,圆偏振响应度是主要受材料内在手性光学活性的影响,这意味着较高的gcurrent值通常与更强的圆二色性(CD)吸收相关。这种相关性通常表现出波长依赖的gcurrent值,在激子峰处达到最大值,并产生窄的圆偏振光(CPL)响应光谱。其次,低维钙钛矿的宽带隙限制了CPL检测在较短波长(<520 nm)范围内,很少有手性钙钛矿能将检测范围扩展到红光和近红外区域。第三,已报道的手性钙钛矿的gabs(约为0.001-0.004)通常比已报道的glum值(0.1-1.84)低两到三个数量级,这表明可能有其他机制对gcurrent值有贡献。最后,大量的绝缘手性有机配体以及低维钙钛矿的水平取向阻碍了垂直电荷传输,降低了响应度和探测率。虽然增加钙钛矿的维度能够增强电荷传输,但这也不可避免地会损害其手性光学活性,这形成了一个重要的权衡取舍。

与低维钙钛矿相比,三维钙钛矿表现出更优越的光电特性,例如高光学吸收率、宽吸收光谱、快速载流子迁移率和长扩散距离。然而,由于缺乏合适的手性小阳离子,三维钙钛矿在直接圆偏振光检测方面的应用受到了限制。有趣的是,三维钙钛矿已展现出一些有前景的自旋相关特性,如强自旋轨道耦合、延长的自旋弛豫时间以及大的Rashba-Dresselhaus分裂。这些特性表明,三维钙钛矿有可能通过产生自旋极化电荷载流子来实现圆偏振光检测。最近的研究表明,这些自旋极化电荷载流子可以通过圆偏振光激发或使用铁磁电极进行电注入的方式在三维钙钛矿中产生。为解决手性活性与光电性能之间的权衡问题,作者开发了基于手性二维/三维钙钛矿异质结构的圆偏振光(CPL)探测器。通过将手性二维钙钛矿薄膜(如R-/S-MBA2PbI4))转移印刷到三维钙钛矿薄膜(如MAPbBr3和MAPbI3)上,探测器实现了3.7×10-11 Jones的探测率(D*)和0.35的gCD值,优于大多数已报道的低维手性钙钛矿基CPL探测器。重要的是,与之前表现出波长依赖性和窄带CPL响应的探测器不同,异质结探测器实现了从400到760 nm的全光谱CPL检测。此外,作者揭示了一种基于操控单个三维和手性二维钙钛矿层中自旋注入和传输的CPL检测机制,这与传统的手性吸收机制不同,为CPL检测和自旋电子学应用开辟了新途径。

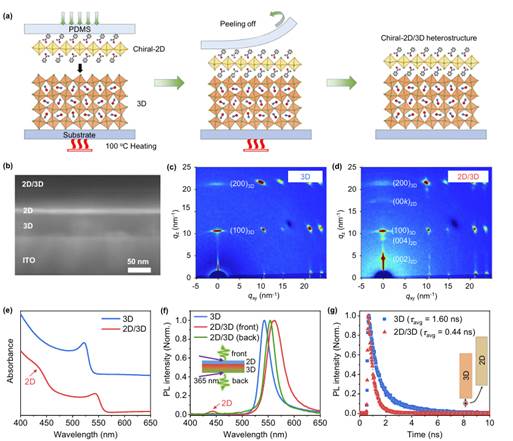

图1、二维/三维钙钛矿异质结构的制备及其光学特性。(a)用于制备手性二维/三维钙钛矿异质结构的转移印刷方法示意图。(b)二维/三维钙钛矿异质结构的截面扫描电子显微镜图像。三维(c)和二维/三维(d)钙钛矿薄膜的GIWAXS图谱。三维和二维/三维钙钛矿薄膜的(e)吸收光谱、(f)光致发光、(PL)发射光谱以及(g)时间分辨光致发光光谱。

图1a展示了用于制造手性二维/三维钙钛矿异质结构的转印方法。该方法有效地解决了直接旋涂手性二维钙钛矿到预先沉积的三维钙钛矿上时遇到的溶解问题,从而能够形成高质量的异质界面。手性二维钙钛矿(分别标记为R-2D和S-2D)被旋涂到PDMS印模上,而三维钙钛矿(MAPbBr₃,称为3D)则沉积在玻璃基板上。随后,在100°C下通过热压将手性二维钙钛矿转移到三维钙钛矿上。此温度远低于三维和手性二维钙钛矿的分解阈值(>200°C),但高于PDMS的热释放阈值(80°C),这有助于手性二维层从PDMS印模上分离。界面结合是由有机大阳离子之间的范德华力以及有机间隔基与无机八面体框架之间的氢键驱动的。截面扫描电子显微镜图像(图1b)显示,约10纳米厚的手性二维层均匀覆盖在约50纳米厚的三维钙钛矿层上,证实了手性二维层与三维层之间形成了平滑且紧密结合的界面。随后,作者还进行了掠入射广角X射线散射(GIWAXS)以评估钙钛矿的晶体有序性。如图1c所示,纯3D薄膜表现出强烈的、尖锐的布拉格斑点,表明其具有有序的晶体结构。如图1d所示,手性2D/3D薄膜的衍射图样是纯3D层和手性2D层衍射图样的组合,未检测到额外的峰,表明在转移过程中晶体取向得以保持。这种高度的结构有序性和高质量的异质结界面对于减少界面缺陷和实现高效电荷传输至关重要。如图1e所示,手性二维/三维薄膜在435纳米处表现出一个较弱的吸收峰,这归因于手性二维层的吸收。与纯三维薄膜相比,手性二维/三维薄膜的吸收边发生了红移(从536纳米移至560纳米)。这种红移归因于手性二维层与三维层之间的卤化物交换(Br/I)。通过分别从二维/三维薄膜的正面和背面进行激发,记录了光致发光(PL)光谱(图1f)。从正面激发时,在445纳米处观察到了一个额外的PL发射峰。相反,背面激发仅显示出三维层的发射,证实手性二维层仅位于三维层的顶面。此外,作者进行了时间分辨光致发光(TRPL)测量,以研究手性二维/三维界面处的电荷转移和分离(图1g)。从TRPL曲线中拟合出了载流子寿命,手性二维/三维薄膜的平均载流子寿命(τavg≈0.44纳秒)比纯三维薄膜(τavg≈1.6纳秒)短,这表明手性二维层与三维层之间存在高效的电荷分离。

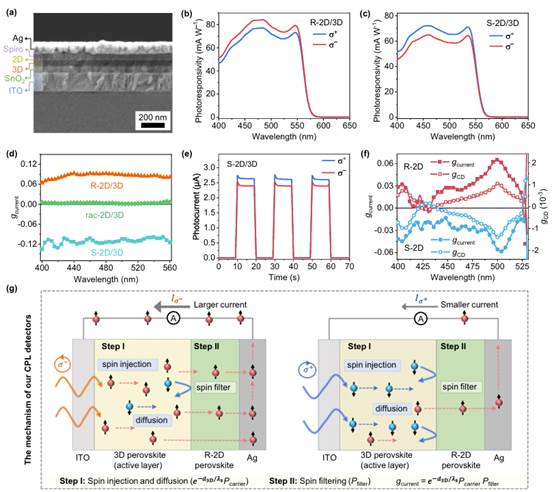

图2、基于手性二维/三维钙钛矿的圆偏振光探测器的器件结构、光谱性能及机理分析。(a)圆偏振光探测器的截面扫描电子显微镜图像。基于R-2D/3D(b)和S-2D/3D(c)钙钛矿的圆偏振光探测器在左旋圆偏振光和右旋圆偏振光照射下的响应光谱。(d)基于R-2D/3D、rac-2D/3D和S-2D/3D钙钛矿的探测器的圆二色谱。(e)在0V时,S-2D/3D检测器在σ+和σ−CPL照射下的光电流差异。(f)基于纯R-MBA2PbI4和S-MBA2PbI4的CPL检测器的gCD和gcurrent光谱。(g)基于手性2D/3D的CPL检测器的机制示意图,其原理基于自旋电子学特性。

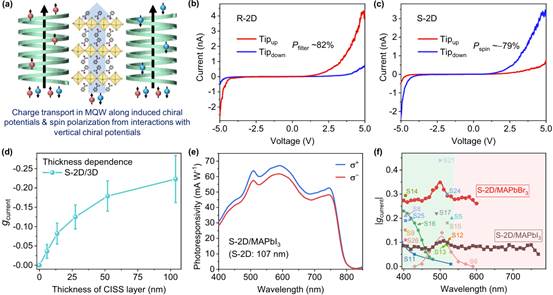

为了评估圆偏振光(CPL)探测器的性能,作者制备了具有垂直堆叠结构的器件,其结构为ITO/SnO2/3D钙钛矿/(R/S-MBA2PbI4)/Spiro-OMeTAD/Ag。图2a展示了CPL探测器的截面扫描电子显微镜(SEM)图像,显示了各功能层之间平滑的界面和紧密的接触,这对于实现器件的最佳性能至关重要。图2b、c分别展示了R-2D/3D和S-2D/3D CPL检测器的光响应度光谱。这些检测器在480 nm处实现了83.2 mA/W的峰值光响应度,超过了此前基于低维钙钛矿的CPL检测器。R-2D/3D和S-2D/3D表现出在400-560 nm范围内表现出不对称响应,这与3D层的吸收范围相对应(图1e)。具体而言,R-2D/3D检测器对σ−CPL更敏感,而S-2D/3D检测器则更倾向于σ+ CPL。图2d展示了基于R-2D/3D、S-2D/3D、rac-2D/3D和纯3D钙钛矿的CPL检测器的gcurrent光谱。基于rac-2D/3D和纯3D钙钛矿的检测器在检测范围内表现出可忽略不计的gcurrent。相比之下,R-2D/3D和S-2D/3D检测器在400-560 nm范围内分别保持了几乎恒定的gcurrent值,约为0.09和-0.11。图2e展示了在532纳米激光照射下,探测器在0V工作电压下的重复光电流开关特性。如图2f所示,纯手性二维CPL检测器的gCD和gcurrent光谱均表现出强烈的波长依赖性,在激子吸收峰(504 nm)处达到最大值(约0.06)。基于手性二维/三维的CPL检测器的gcurrent与波长无关,这表明手性二维/三维圆偏振光(CPL)探测器中的gcurrent来自于与传统基于手性二维材料的CPL探测器不同的机制。这些CPL探测器的gCD和gcurrent光谱表现出类似的波长依赖性光响应。然而,这种机制无法解释在基于手性钙钛矿的CPL探测器中观察到的gCD和gcurrent值之间的巨大差异,以及手性2D/3D CPL探测器中观察到的波长无关的gcurrent。因此,作者为手性2D/3D CPL探测器提出了一种新机制,如图2g所示。该机制涉及两个关键步骤:(I)在3D层中的光学自旋注入和(II)在手性2D层中的自旋过滤效应。

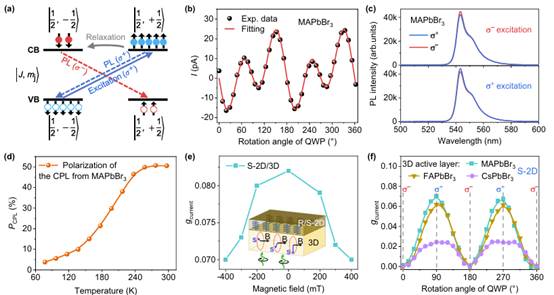

图3、光学自旋注入。(a)自旋依赖的光学跃迁示意图。(b)室温下,光电流随四分之一波片(QWP)旋转角度(α)的变化函数。(c)在77 K下,MAPbBr3薄膜在σ+圆偏振光(CPL)和σ−CPL(顶部)激发下的和PL发射光谱。(d)MAPbBr3薄膜的CPL圆偏振度随温度的变化。(e)gcurrent随磁场强度的变化函数。(f)分别为具有MAPbBr3、FAPbBr3和CsPbBr3活性层的S-2D/3D钙钛矿在532 nm辐照下的gcurrent值。

步骤 I:在三维层中进行光学自旋注入。在该探测器中,有效识别圆偏振光(CPL)的第一步是在三维层中生成自旋向上和自旋向下的不对称载流子群。通常,包含铅(Pb)等重原子和卤素(如碘、溴等)的金属卤化物钙钛矿(MHPs)具有很强的自旋轨道耦合(SOC),这显著增强了自旋极化能力。对于具有非中心对称空间群或发生晶格畸变的MHPs来说,这种空间反演对称性的缺失以及强SOC会消除能带的简并性,将连续能带分裂为两个自旋取向相反(自旋向上或自旋向下)的子带。如图3a所示,这些能带之间的光学激发遵循总角动量守恒规则,相应的角动量变化取决于入射光的旋向。入射的圆偏振光的角动量传递给钙钛矿的电子轨道角动量。通过自旋-轨道耦合(SOC)相互作用,电子轨道角动量被转移至电子自旋角动量,从而产生自旋极化载流子。具体而言,左旋圆偏振光(CPL)选择性地生成自旋向下的载流子,而左旋线偏振光(σ−CPL)则诱导生成自旋向上的载流子,造成自旋极化载流子的分布失衡,这一现象被称为光自旋注入。值得注意的是,在多种混合卤化物钙钛矿(MHPs)中都观察到了Rashba分裂,例如MAPbBr3、MAPbI3、CsPbBr3、CsPbBrPEA2PbI4以及(AMP)PbI4。作者选择三维钙钛矿MAPbBr3作为CPL探测器的活性层,利用其强大的自旋-轨道耦合和巨大的Rashba分裂,以确保载流子的有效自旋极化。图3b展示了不同QWP角度下光电流的变化情况及自旋极化载流子的产生。其中D表示源自光伏效应和阻尼效应的与偏振无关的光电流。系数C和L分别对应于光电流和线性光生伏特效应光电流的大小。C不为零表明在圆偏振光照射下3D层中存在Rashba分裂。此外,圆偏振发光测试证实了自旋相关的复合。如图3c所示,当自旋极化载流子发生辐射复合时,它们会发射出具有相反螺旋性的圆偏振光(σ+或σ−),这取决于它们的自旋状态。如图3d所示,3D层在77 K时的PCPL约为3.8%,在室温下增加到50.5%。随着温度升高,有机阳离子在MAPbBr3中的旋转更加剧烈,打破了局部反转对称性,进一步增强了Rashba能量分裂,从而导致PCPL的显著增加。值得注意的是,在室温且无外加磁场或铁磁电极的情况下实现了如此高的值(约50.5%),这证实了通过光自旋注入在三维层中有效产生了自旋极化载流子。随后,由圆偏振光激发产生的自旋极化载流子向手性二维/三维界面迁移,并导致光电流的不对称性(gcurrent,图2g)。本质上,探测器中的gcurrent值与Pcarrier成正比,从而可以通过控制Pcarrier来调节gcurrent值。为了验证三维钙钛矿中的自旋极化电荷载流子对圆偏振光检测的贡献,作者在图3e的插图中施加了一个垂直于载流子自旋取向的外部磁场。该磁场使自旋极化载流子产生拉莫尔进动,从而导致Pcarrier的减弱,这一现象被称为汉勒效应。图3e显示,手性二维/三维圆偏振光探测器的gcurrent随着磁场的增加而减小,这明确表明探测器中的gcurrent与三维层中的自旋极化载流子相关。另一方面,在三维层中传输过程中,自旋弛豫过程不可避免地会发生。在此,作者测试了三种广泛使用的三维钙钛矿:MAPbBr3、FAPbBr3和CsPbBr3作为三维层,因为它们的分裂程度和自旋弛豫时间各不相同。较大的Rashba分裂通常有利于抑制自旋弛豫并增强自旋极化。图3f展示了基于S-2D/MAPbBr3、S-2D/FAPbBr3和S-2D/CsPbBr3的手性二维/三维圆偏振光探测器在不同QWP旋转角度下gcurrent值。这些值的大小顺序为:S-2D/MAPbBr3(约0.07)>S-2D/FAPbBr3(约0.06)>S-2D/CsPbBr3(约0.02)。

图4、(a)CISS效应的起源示意图。通过mCP-AFM技术测量的R-MBA2PbI4(b)和S-MBA2PbI4(c)薄膜的电流-电压(I-V)曲线。探针在向上(红色)和向下(蓝色)方向上磁化。(d)S-2D/3D CPL检测器中S-2D层厚度的gcurrent。(e)为具有约107 nm S-2D层的S-2D/MAPbI3探测器在σ+和σ−CPL照射下的响应光谱。(f)手性D/3D CPL探测器以及参考CPL探测器的gcurrent光谱。绿色区域表示大多数已报道的手性钙钛矿基CPL探测器的检测范围。红色区域代表很少被手性钙钛矿基CPL探测器覆盖的扩展检测范围。

步骤2:手性二维层中的自旋过滤CPL检测。第二步涉及通过手性二维层对生成的自旋极化电荷载流子进行自旋过滤。当这些载流子迁移到手性二维层时,它们会根据自旋取向进行选择性传输。请注意,手性二维层中的这种选择性传输与波长无关,这对于实现全光谱CPL检测至关重要。如果没有手性二维层,非铁磁性电极将无差别地收集所有自旋极化载流子,显示出相同的光电流,对入射的CPL没有区分能力。手性二维钙钛矿通常采用水平取向,其中手性有机配体垂直于基底排列,形成垂直螺旋势。如图4a所示,当载流子通过螺旋势时,它们会诱导出一个有效磁场,类似于经典的电磁线圈。诱导的有效磁场方向由螺旋的旋向决定,并显著影响载流子的传输动力学。图4b、c分别展示了R-2D层和S-2D层(约107 nm)的平均电流-电压(I-V)曲线。对于R-2D层,磁化方向为 “上”时的电流高于“下”时的电流,这表明R-2D层有利于自旋向上的载流子传输,同时过滤掉自旋向下的载流子。相反,S-2D层则更倾向于自旋向下的载流子。对于R-MBA2PbI4和S-MBA2PbI4薄膜,Pfilter值分别高达+82%和-79%,随着手性二维层厚度的增加,gcurrent迅速增加,最终在约50纳米时饱和(图4d)。如图4f所示,加入更厚(约107nm)的手性二维层可提高Pfilter,并导致在宽范围(400-600纳米)内的平均gcurrent值提高到0.28,最大值在495nm处达到0.35。平均值gcurrent与考虑载流子极化和自旋过滤效应的理论预测值(约0.23)相符。图4f总结了手性二维/三维CPL检测器的gcurrent值,并将其与先前报道的手性低维钙钛矿基CPL检测器进行了比较。检测器的gcurrent值超过了大多数先前报道的器件,这些器件通常的gcurrent值低于0.2。值得注意的是,传统的CPL检测器通常仅在几十纳米的狭窄光谱范围内表现出CPL响应,其检测能力通常限于520 nm以下的波长。相比之下,作者所报道的检测器实现了可见光谱范围内的全色CPL响应,其检测范围由三维层材料的带隙决定。如图4e、f所示,用带隙更低的三维MAPbI3层替换三维MAPbBr3层进一步扩展了CPL的响应范围。

总之,作者通过开发手性二维/三维钙钛矿异质结构,在全色圆偏振光检测方面实现了高光检测性能和大gcurrent。具体而言,三维钙钛矿层的卓越迁移率和宽吸收光谱使探测器在可见光谱(400-760 纳米)范围内达到了3.7×1011Jones的D*值,解决了先前基于手性低维钙钛矿的圆偏振光探测器在光电性能和检测范围方面的局限性。重要的是,所报道的圆偏振光探测器表现出全色圆偏振光响应,在整个光谱范围内gcurrent超过0.28。这种性能与依赖于手性光学吸收的传统窄带圆偏振光探测器的响应形成了鲜明对比。作者将这种全色圆偏振光响应归因于基于全自旋操控的检测机制,包括在三维钙钛矿层中的自旋生成和在手性二维钙钛矿层中的自旋过滤。这些发现引入了一种用于宽带圆偏振光检测的自旋操控策略,并通过利用手性二维/三维钙钛矿异质结构为各种自旋电子学应用铺平了道路。

文字:谢圣旦

审核:叶曦翀

参考文献:DOI:10.1038/s41467-025-59287-z

https://doi.org/10.1038/s41467-025-59287-z